1-15 有機質肥料と亜硝酸ガスの発生

多肥のハウス土壌から発生した亜硝酸ガスによって甚大な被害がもたらされることがあります。1962年頃の高知県において、極端な場合ハウス内の野菜が1~2日ですべて枯れるような激しい障害が生じました。高知農試によって、障害の原因が土壌から発生した亜硝酸ガスによるものであることが突き止められ、その発生機構と対策が明らかにされました33, 34, 25)。土壌に尿素を添加すると、その分解に伴いアンモニアが放出され、土壌pHがアルカリ側に上昇します。この段階ではアンモニアの毒性で亜硝酸酸化細菌の活性が阻害され、土壌中にかなり多量の亜硝酸が集積します。この段階で揮散するのはアンモニアで、亜硝酸ではありません。その後アンモニアはアンモニア酸化細菌の働きによって亜硝酸に酸化されるのに伴い、pHは徐々に低下、亜硝酸は亜硝酸酸化細菌によって硝酸に酸化され、亜硝酸は消失します。しかし、土壌pHがさらに5近くまで低下すると、ふたたび土壌中に亜硝酸が蓄積、亜硝酸ガスが発生するようになります。尿素を弱酸性土壌に施用すると、初期は土壌中に亜硝酸蓄積は認められませんが、硝化作用の進行に伴ってpHが5近くまで低下すると、やはり亜硝酸の蓄積とガス化が起こります。pH5近くでは硝化細菌の活性が低下しますが、アンモニア酸化細菌(アンモニア→亜硝酸の反応を担う)に比べ、相対的に亜硝酸酸化細菌(亜硝酸→硝酸)の活性低下が著しく、亜硝酸が土壌中に蓄積されると考えられています。pH5近くでは亜硝酸が容易にガス化し、生育障害を起こします。その後、永井ら22, 23, 24)は、ハウス土壌を通気の悪い状態に放置すると、特に硝酸含量の高い土壌ではpH6前後でも相当量の亜硝酸ガスが発生することを認めました。発生原因や対策の詳細は、橋田33, 34)に詳述されています。

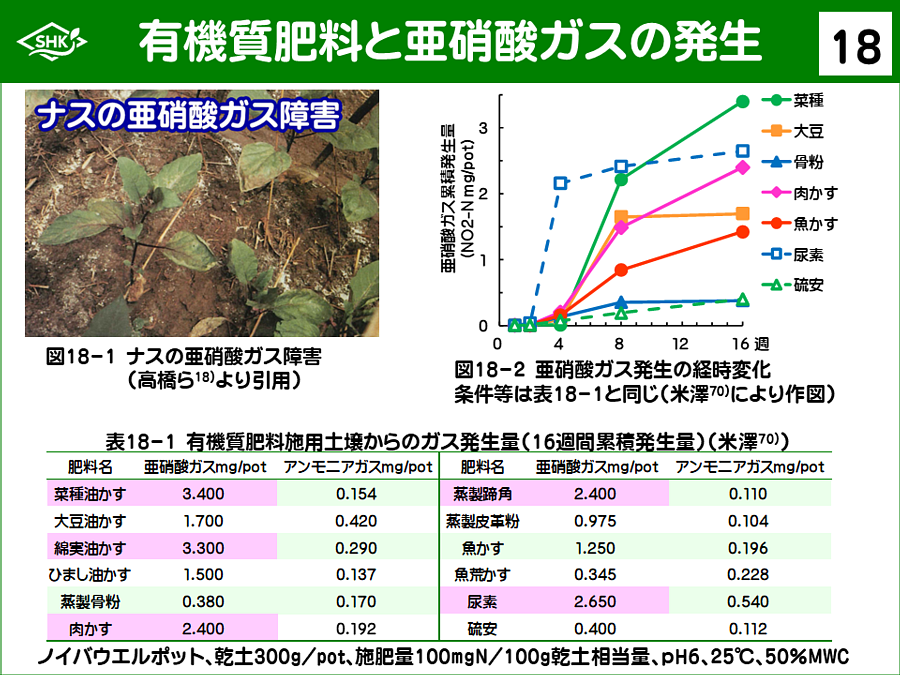

米澤70)は有機質肥料施用土壌からのガス発生について詳細に検討しました。表18-1を見ると、アンモニアガスは少なく、亜硝酸ガス発生量が肥料の種類によって大きく異なっています。菜種油かす、綿実油かす、尿素からの発生が多く、蒸製蹄角粉からも発生が見られています。ハウスやトンネルなど密閉された場所での使用は注意しなければなりません。何れにしろ多肥は禁物と言うことです。 |